一、当"狂草答卷"遇上"电子阅卷":一场改变命运的扣分危机

2023年高考物理考场,一位估分680分的尖子生,最终成绩却令人大跌眼镜——物理单科被扣7分。

不是题目超纲,不是计算失误,而是他那"龙飞凤舞"的草书答卷,让阅卷老师在电子扫描后根本看不清解题步骤。

这个案例像一记警钟,震醒了无数忽视卷面的考生。

山西某重点中学曾做过实验:将同一份数学答案分别用规范字迹和潦草字迹誊写,扫描进电脑后让10位老师评分。

结果规范卷面平均得分48分,潦草卷面仅得32分,16分的差距足以让重点大学门槛变成天堑。

正如北京师范大学郭桃梅教授团队发现的:汉字笔顺加工的脑网络中,右侧中央后回作为核心节点,其局部效率与任务转换能力正相关。

简单来说,工整书写本身就是对大脑认知资源的优化配置。

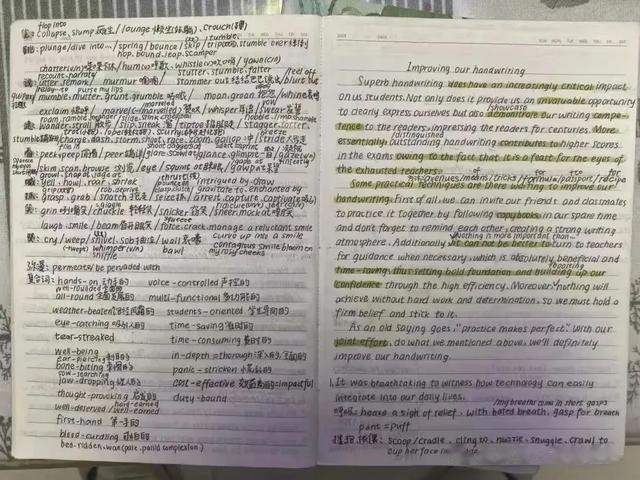

二、状元们不会告诉你的秘密:从"印刷体"到"脑密度"的神奇关联

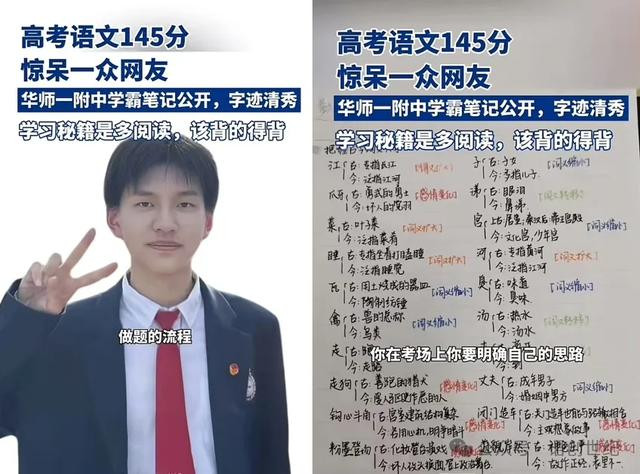

深圳文科状元温卓越的作文手写体被称作"卓越体",湖北理科状元唐楚玥的语文答卷被扫描成电子版后,依然保持着0.5mm精度下的清晰度。

更令人惊叹的是北师大研究:长期练字者的左侧顶上小叶激活程度比常人高30%,这个区域恰恰负责空间注意和动作观察——这正是审题时最需要调动的大脑区域。

辽宁715分状元林汐禹的练字本上,每个数学公式都像印刷体般工整。

他的班主任透露:"不是要求他写书法,而是通过规范书写培养思维的条理性。"

这种训练效果在2025年高考中得到验证:当其他考生还在纠结"电子阅卷是否认得出我的连笔"时,林汐禹的答卷已经让扫描仪完美识别每一个解题步骤。

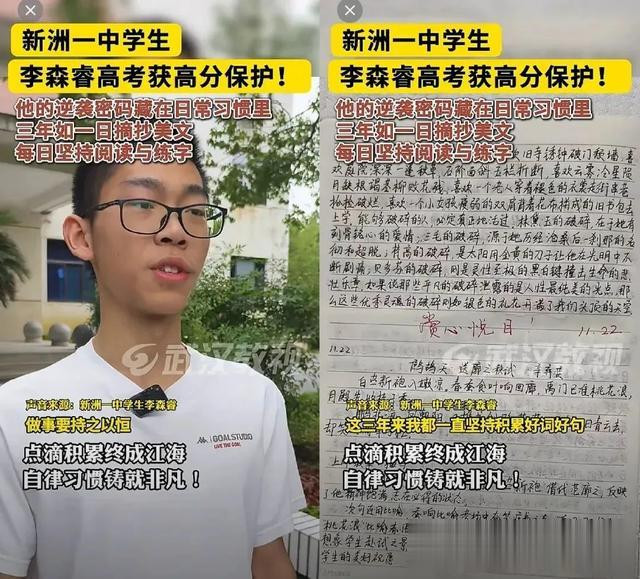

三、电子阅卷时代的生存法则:这些细节正在决定你的命运

某省高考阅卷组长的自述震惊全网:"每天要判1200份试卷,平均每题停留时间27秒。"

在这种高压环境下,首因效应被放大到极致:

衡水中学独创的"衡水体"横竖线误差不超过0.3mm

深圳中学要求作文标点必须占格规范

武汉新洲状元李森睿的笔记中,连草稿纸都划分着解题区域

更残酷的是电子扫描的"死亡光线":某考生用0.38mm笔芯书写的答案,扫描后直接变成模糊色块;而用0.5mm黑色签字笔规范书写的试卷,即使有修改痕迹也能清晰呈现。

正如张老师所言:"你以为改卷老师在判卷?其实是在和扫描仪的识别算法博弈。"

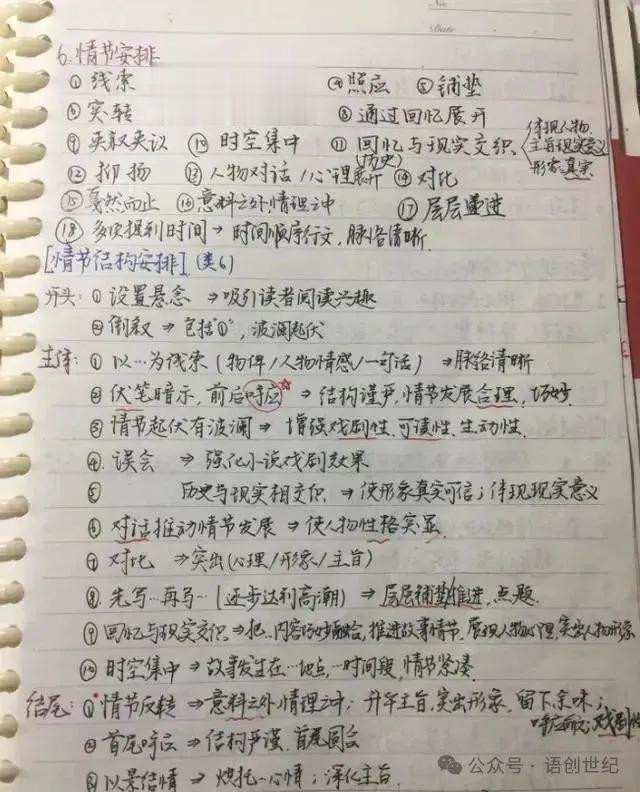

四、从"字如其人"到"卷面改命":这些方法让你赢在起跑线

河北衡水王若萱的逆袭堪称典范:这个曾经被老师评价"字迹影响理解"的女生,通过每天15分钟的"三定训练"(定笔、定速、定型),三个月后让改卷老师惊叹"这是换了个人答题"。

她的秘密武器是:

工具革命:选用0.5mm可擦写中性笔,既保证扫描清晰又方便修改

空间魔法:每道题答案严格控制在答题区80%范围内

符号系统:用"△"标注关键步骤,"※"提示易错点

更颠覆认知的是,练字时间与成绩提升呈指数关系:

每天15分钟规范书写训练,坚持21天就能让数学答题准确率提升18%。

这印证了《劝学》中"不积跬步,无以至千里"的智慧——当每个数字、每个符号都成为精准的思维外化,高分自然水到渠成。

五、当我们在谈论卷面时,我们在谈论什么?

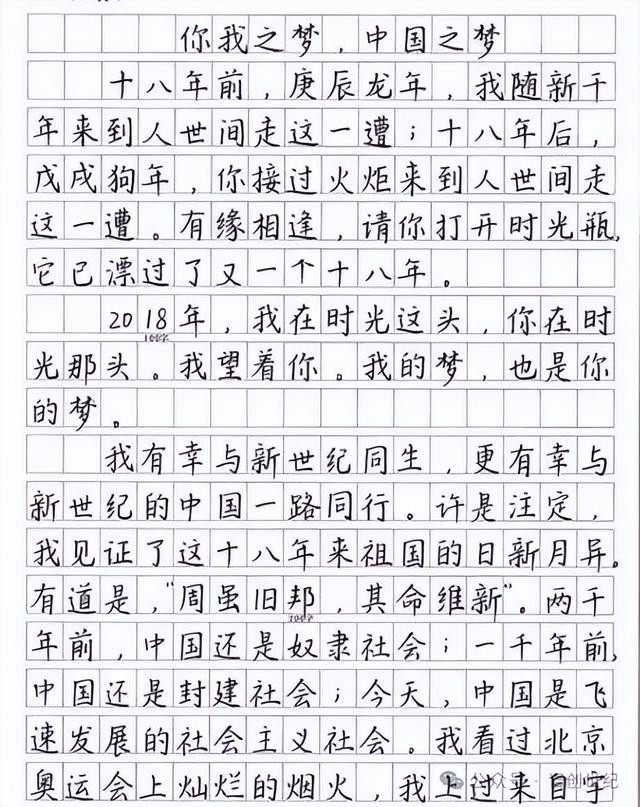

那些流传网络的"神仙卷面",本质上都是思维的可视化呈现。

温卓越的作文里,每个段落间距都经过精心计算;

唐楚玥的文言文答题,通假字标注清晰如教科书;

就连林汐禹的物理大题,受力分析图都画得堪比印刷插图。

这些细节背后,是对知识本质的深刻理解——正如北师大研究揭示的:

书写动作观察激活的脑区,与解决复杂问题的认知资源高度重合。

在这个扫描仪代替人眼的时代,卷面早已不是简单的"写得好看"。

它是考生与机器博弈的生存技能,是思维过程的完整映射,更是改变命运的关键变量。

当715分的状元用初中六年的坚持证明:有些差距,从你握笔的姿势就开始积累;有些机会,只留给把每个标点都写清楚的人。

杭州配资公司提示:文章来自网络,不代表本站观点。